上田藩 上級武士・河合家

江戸から明治以降のあゆみ

江戸時代は上田藩の上級武士の屋敷として、明治時代以降は実業家の邸宅として、

文化人たちとの交流の場に活躍し続けていた河合邸の往時を、写真を絡めて追っていきましょう。

上田藩 上級武士【江戸時代の河合家】

河合氏の発祥

河合氏は桓武平氏平貞盛の後胤と伝わります。越前国(福井県)吉田郡の河合庄を発祥とし、初代の五左衛門は賤ヶ岳の七本槍の一人として高名な加藤嘉明に仕え、たびたび感状や甲冑を賜るほどに武勇に優れた人でした。

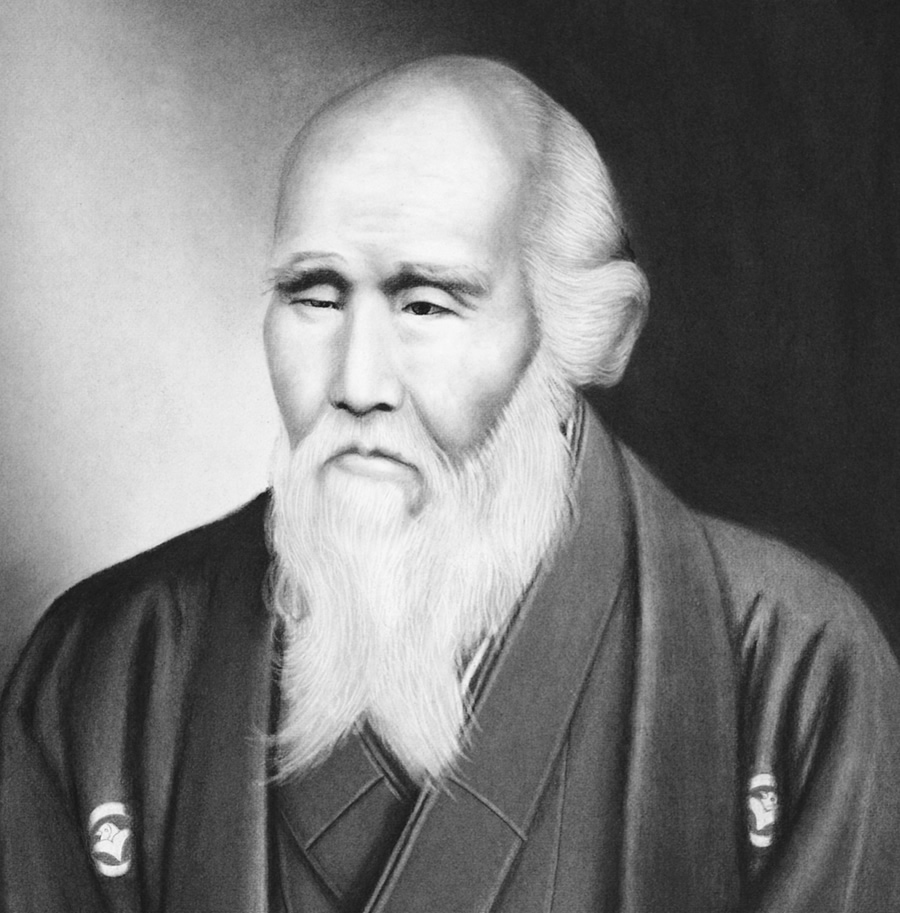

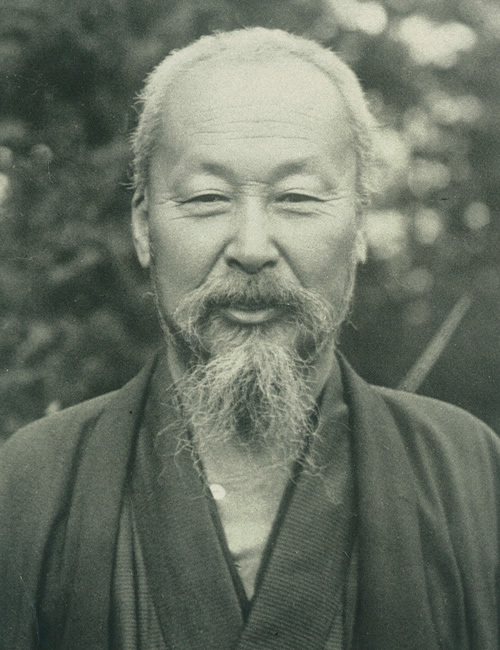

加藤嘉明(藤栄神社所蔵 甲賀市水口歴史民俗資料館提供)

遠江掛川藩主・藤井松平家の松平忠晴の元へ寛永二十年(一六四三)

ところが嘉明の跡を継いだ明成が起こした会津騒動の影響で寛永二十年(1643)加藤家は領地返上。禄を失った河合氏二代目の猪左衛門(いざえもん)は、遠江掛川藩主だった藤井松平家の松平忠晴の元、郡奉行として召し抱えられました。

松平忠晴に仕官した時の居城、掛川城。

信州上田へ 上田藩の重職を努め、城の正面を守る宝永三年(一七〇六)

その後、松平家の転封にともない、丹波亀山、武蔵岩槻、但馬出石と各地を転々として、宝永三年(一七〇六)に信州上田に移りました。河合家は上田城二の丸橋の前の屋敷を与えられ、以降幕末まで城の正面を守る役割を果たし続けました。そして九代に渡って奉行職や奏者番頭(そうじゃばんがしら)、盗賊改、御目付役などの重職を務めて上田藩を支えたのです。

松平忠晴着用の具足(上田市立博物館所蔵)

八代目 河合五郎太夫(ごろうだゆう)

特に八代目の河合五郎太夫(ごろうだゆう)直義は、藩主より渋川流柔術の師範を申し付けられ、上田文武学校(明倫堂)の武芸目付を務めるなど、豪傑をもって知られます。なお、河合邸から桜御殿に移した建材や建具は、五郎太夫の時代である安政年間ごろ(1850年代)のものと思われます。

河合五郎太夫(1812-1896)

五郎太夫愛用の山浦真雄の太刀

(県宝・上田市立博物館所蔵)

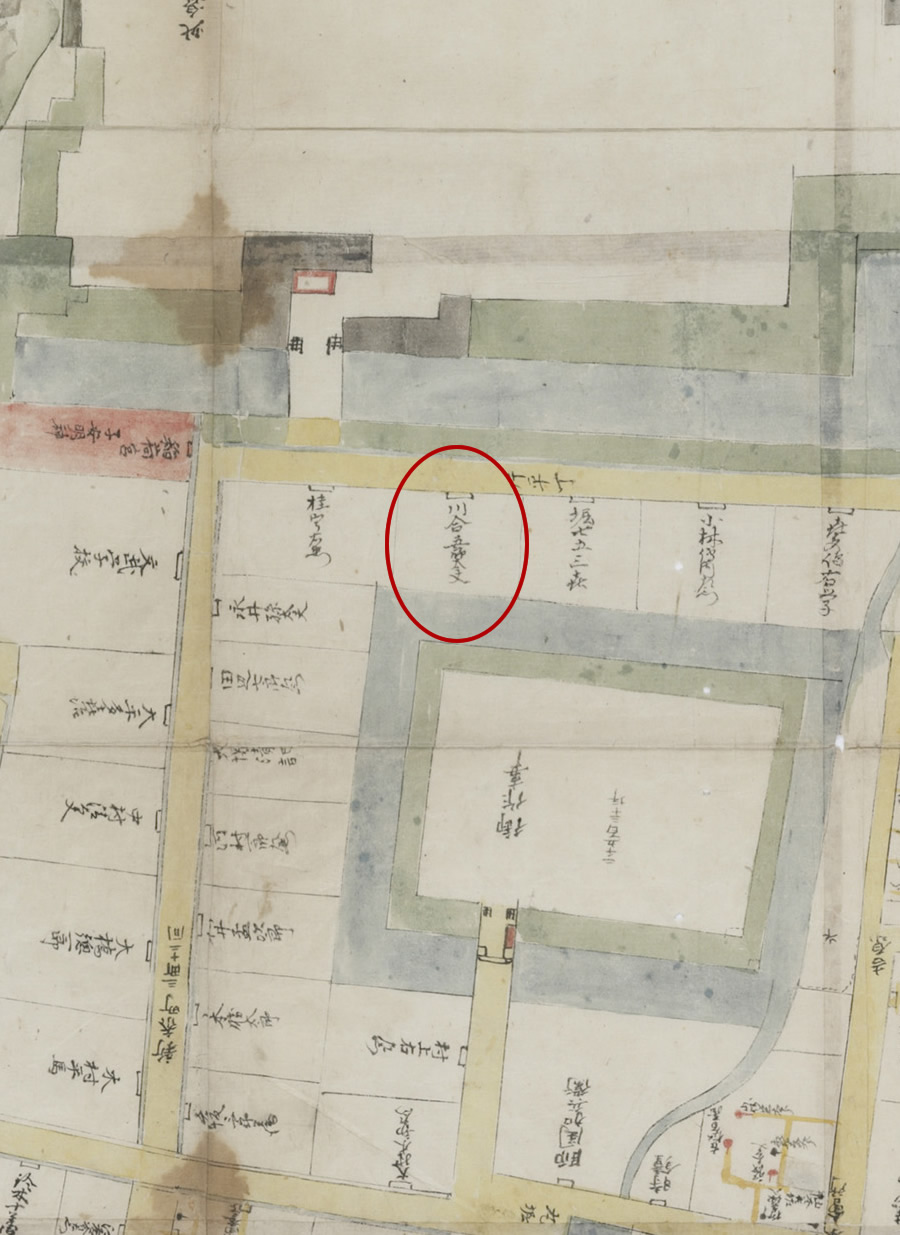

安政年間上田城下町絵図(上田市立博物館所蔵)に見る河合邸。二の丸橋と文武学校近くに「川合五郎太夫」の屋敷(赤丸部分)がある。

武家から実業家へ【明治以降の河合家】

実業家への転身

時代は明治となり、士族は家禄を失いました(秩禄処分)。上田でも、生活難にあえぐ多くの旧士族が屋敷を手放しました。その中で、当主だった河合操(みさお)は製薬業と薬局を営む実業家となり、河合邸を守り続けました。薬業への転身には、世界初の人工癌造成に成功したことで知られる山極勝三郎博士の助言があったと伝わっています。

河合操(1867-1943)

著名人との交流

操はまた、大正昭和の文豪である久米正雄、農民美術運動や自由画教育の創始者の山本鼎、現代書道の父と呼ばれる比田井天来など、数多くの著名人と生涯にわたって交流を深めていました。

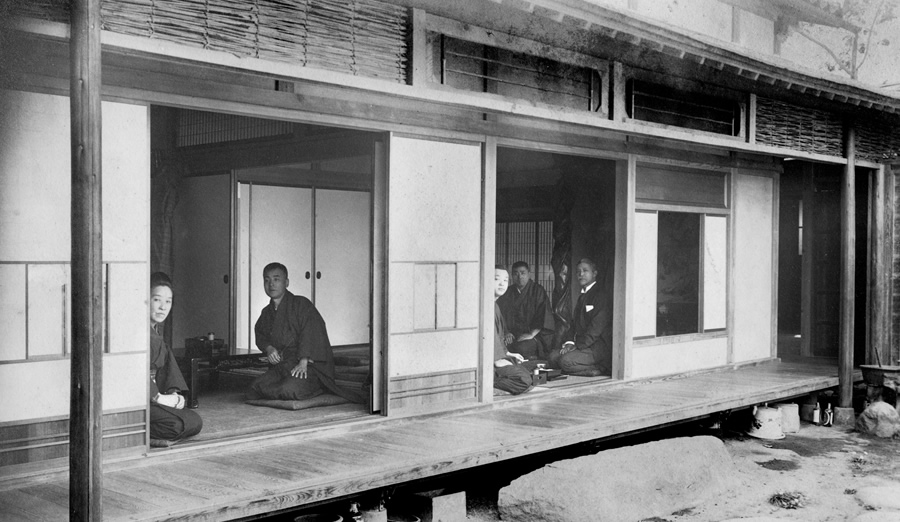

河合邸座敷外観(昭和初期)

現代書道の父・比田井天来と河合家

特に、比田井天来は関東大震災で家が倒壊した折、河合邸に疎開していました。その時天来が住んでいた部屋が、この貴賓室で移築した部分です。

-

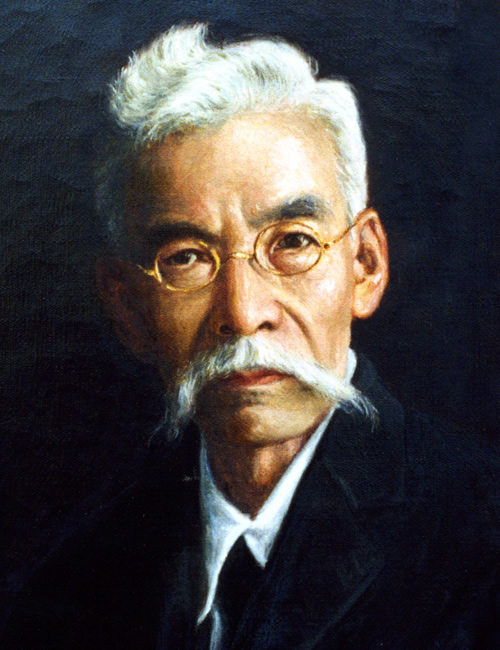

比田井天来(1872-1939)

(天来書院所蔵) -

山極勝三郎(1863-1930)

(上田市立博物館所蔵)

大正昭和の文豪・久米正雄と河合家

また、久米正雄も河合家と縁が深く、正雄が生まれ育ったのは河合家が大家をしていた借家でした。しかし明治31年(1898)、正雄の父が校長を務めていた上田尋常高等小学校が全焼し、その責任をとって父が自殺するという痛ましい事件が起こりました。当時七歳だった正雄は大きなショックを受け、心の傷を抱えて生きることになります。その幼少期の体験を記したものが、小説家としてのデビュー作である「父の死」です。

-

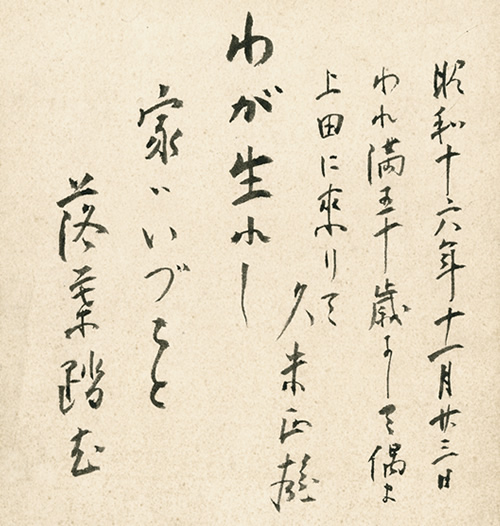

昭和16年11月、久米正雄が上田市で講演を行った折にしたためた色紙(河合家所蔵)。河合邸を訪れた際に、生家の跡地を見て詠んだものである。

-

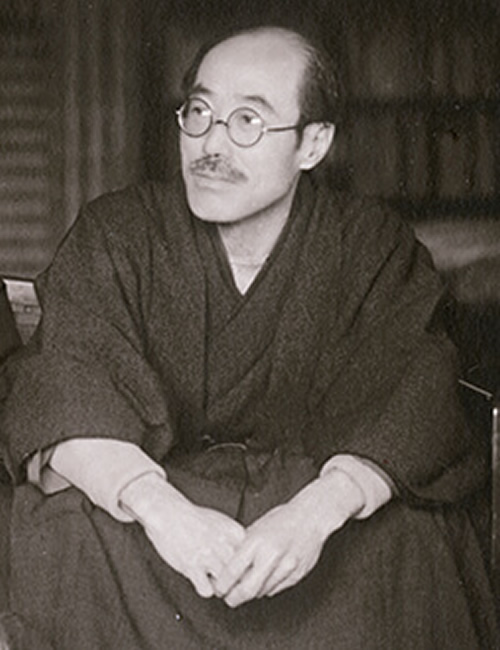

久米正雄(1891-1952)

大正八年、久米は思いがけず別所温泉を訪れることになり、奇しくもこの花屋に逗留していました。それを知った操は花屋を訪れ、正雄を河合邸へと招きました。そうして正雄は、数十年ぶりに生家の地を踏んだのです。この一連の出来事は小説「不肖の子」としてまとめられ、この旅で亡父に対するわだかまりが解けたと述懐しています。

昭和5年、河合邸正門前にて。トルスタヤは写真前列右から5人目。右から2人目がトルストイ文学の翻訳者、小西増太郎。

昭和五年にはロシアの文豪トルストイの娘であるアレクサンドラ・トルスタヤが河合邸に逗留しています。トルスタヤは革命後混沌を極めたロシアを脱出してアメリカへと亡命する前に、一年ほど日本各地を転々としていました。操はキリスト教徒であり、トルストイの作品を翻訳をしていた小西増太郎と親交がありました。彼の紹介でトルスタヤは河合家を頼ったのです。

江戸時代の主君への旧恩も忘れてはいませんでした。松平家の人々の上田での別邸として河合邸を提供し、頻繁に滞在させていたのです。屋敷はお殿様からいただいたもの、という明治の旧士族ならではの想いがそこにはあったのでしょう。

明治以降の河合邸もまた、上田において大きな役割を担い続けてきました。花屋貴賓室には、その歴史が今も息づいているのです。

松平家が逗留時に今として使っていた部屋(平成28年、解体前)

解体前に河合邸から見えていた上田城の満開の桜。旧主松平家にこれを見せたかったのかと思う程見事だった。